历史上的商代文明:从殷契到成汤,从上古时代文明迈进到国家时代

在阅读此文章之前,感谢您点个“关注”,既能有很好的体验,还能有不一样的参与感,谢谢您的关注!

前言:

随着商汤灭夏战争的全面胜利,夏代文明宣告结束。与此同时,在很大程度上区别于夏文明的商代文明登上了历史的舞台。商代文明的起源时代在大禹治水时期,殷契就是历史记忆中商代文明的始祖。

三大标志

从殷契到成汤,从上古时代社会文明迈进到国家时代文明,一代新政权和其文明标志的确立,首先就是要明确与之相关的基本标志。在传世文献的记载中,一般将这些相关的基本标志归纳为三个方面:“改正朔,易服色,朝会以昼(定朝仪)”(《史记·殷本纪》),即修订新的历法、确定新的服饰和车马的规制、确立新的朝会制度。

这三项基本标志不但是新政权确立和文明演进的标志,而且更加具有深刻的时代内涵和社会意义。从商代伊始,之后每个新旧朝代更替完成时,都会沿袭这一套文明更替的法则。从某种意义上来说,这种基本标志的更替意味着新政权的合法性和其替代旧政权的正当性,因此它在历代以来成了不变的文明法则。

首先来看看“改正朔”。所谓正和朔,是指两个开始的日期。正,意味着一年的开始之月;朔,意味着一月的开始之日。夏朝时期的历法以孟春月为正,以平旦时为朔,即夏代文明中以一月为一年的正月,以天明时为正月初一的开始。当代中国社会中人们至今沿用的农历就是夏历,中国人所庆祝的农历新年就是夏朝历法中的新年日期。

从这个方面来看,夏代文明的痕迹至今影响着现代人的生活,一种沿袭数千年的古老文明法则在今天依然熔铸着古老而年轻的文明血脉,这不能不说是一个历史的奇迹。我们需要注意的是,改正朔的根本含义指向并不是修改历法,而是新政权确立自己认可的岁首开始日期,这是一种具有深刻政治意义的行为。

成汤灭夏之后确立的新的正朔,是以季冬月为每年的正月,即以十二月为每年的正月;以鸡鸣时为朔,即以拂晓公鸡啼鸣时为正月初一的开始。这与我们传统认知中的正朔时刻的划分具有不小的差别。

事实上,改正朔对于古代农耕没有任何影响,因为这并不会改变一年中十二个月的节令——即人们平时所说的二十四节气——的划分。改正朔在文明发展进程中的根本含义在于,向天下宣告一种新的开始,包括新生的政权、新生的制度、新生的文明等,要求全社会共同庆祝这种新生。

从改正朔的这一根本内涵出发进行思考,它毫无疑问是充满政治色彩的一个纪念日,所纪念的就是国家政权的建立时期。这种纪念形式经过后来朝代的不断巩固和加深阐释,已经成为中国古典政治文明中的必然环节。这是商汤时代的社会文明在历史中的重要遗存。

易服色,顾名思义即改变前一个朝代的服饰制度和车马制度,具体包括衣裳的质地、材料、颜色、形状及佩戴饰物的颜色和规制等。从更为宽泛的角度来说,还包括祭祀所用牲畜的颜色和大小、车辆的颜色、车辆所行驶的轨道、驾驶车辆马匹的数量、颜色与相关规制等。

但是其中的详尽内容,由于年代过于久远,我们今天已经很难知道了。在汉代之后的朝代,一般都会在各自的官修史书中进行相关内容的详细介绍,现代社会中一般将这些史书并称为“二十六史”,在其中“书”或者“志”的部分有相关介绍。

凡有兴趣者,可以一观。从相关文献的粗略记载中,我们现在所能知道的是夏代崇尚黑色的服饰颜色,商代反其道而行之,崇尚白色的服饰颜色(《史记·殷本纪》)。

定朝仪,即确立新的朝会制度。所谓朝会制度是指大臣定期朝拜帝王,并共同商议国家政事的制度。在商周时期的朝会制度,即早期国家时代的大朝会中规定,除了朝廷固定的大臣之外,包括王畿之地以外的各地诸侯也需要参加大朝会。

有关研究者认为,这种成型的基本朝会制度在夏朝就已经普遍实行,只是目前由于史料的缺疏而无从研考。商汤时代确立的朝会制度在史料中虽然有相关记载,但却十分简略粗疏。文献记载:“朝会以昼。”(《史记·殷本纪》)即商代的朝会从早晨开始,在白天举行。除此之外,我们暂时无法对夏商时期的朝会制度进行更为详尽的探寻。

有关研究者据此推测,商朝政治制度大多与夏朝相反,因此他们认为夏朝的朝会很可能是在晚上开始,夜间举行。研究者提出的一个例证是,夏桀时代由于其腐败荒淫而夜夜借朝会之名行腐败奢靡之实,导致天下诸侯怨声载道。

所以商汤反其道而行之,将朝会改在白天举行。笔者认为研究者的这一推论在某种意义上具有合理性,但目前不宜过早下定结论,我们仍然期待有关考古发现或者新材料的现世,对这一系列问题进行更为准确的解答。至于研究者的相关猜测和推论,我们不妨将其当成一种历史猜想和可能性加以审视。

除了以上笔者所述的商汤时代文明的三个基本标志以外,其余的一系列国家制度也在商汤立国时期相对全面地创建出来。当然,这种创建具有半独立性半延续性的特质,即商汤时代创立的系列国家制度,既有其对上古时代和夏代国家制度的沿袭,又有其独立创造的新制度规范。从整体来看,商汤时代的社会文明形态已经全面超越夏代,进入了体系化阶段。

继承与发展

周朝初期的周公旦,对商代文明制度非常熟悉,他在灭商建周成功之后一次针对殷人的训话中说道:“唯殷先人,有册有典。”(《尚书·多士》)周公旦所说的册和典,就是指当时以种种典籍的形式呈现的国家文明和社会制度。

研究者认为,周公旦的感慨意味着他对殷商文明全面超越夏代无典无册的不稳定文明状态的赞赏,同时又具有自我鞭策意味。周公旦认为新建立的周朝政权要向殷商文明学习,创立属于自己的新的典籍制度。这就是后来周公制礼作乐的初衷,由此可见礼乐文明的意识具有深厚的传承基因,并非周公个人的独立创造。

因此,笔者认为商周时代的国家文明制度和一系列规范,是在半独立性半延续性的基础上发展而来,从根本上说是对前代文明更为具体的和具有时代性的重新阐释与再次构建,而不应当视为新的时代发明和创造。

关于笔者得出的这一文明制度的结论,史学界对殷商史的研究成果可以作为有力的佐证:商代的诸侯制度、权力体制和其传承制度、贡赋制度、征兵制度、市场制度、农耕制度、车马服饰制度、墓葬制度、社会法律制度等各个方面,都已经具有大体完备的规范。

研究者认为,唯有如此,在商王朝灭亡之后周武王才会反复向殷商的遗臣请教治国经验,才会有《尚书》等相关文献中关于商人治国之道的论述。我们知道,一套完备的文明制度和社会规范不可能凭空出现,它一定是在继承前代的基础上不断修改和发展而来。

从上古时代向国家时代的跨越,最重要的标志是威权政治和诸侯制度。诸侯制度的确立,意味着国家文明形态由松散的联盟时代进入到相对具有统一性和集权性的国家时代。商代国家制度是对上古时代和夏代国家制度更为具体和详尽的一整套规范性制度。

尽管我们今天由于史料的缺失无法探知商代国家制度和诸侯制度的详细情形,但目前我们能够确定的历史事实是:商朝王权的力量相比夏代王权大大加强,商朝的诸侯国大部分都是王权直封的,而不是各地族群势力自发组成、王权被迫承认的。

商代王权对天下的统治和对各诸侯的控制力度,相比于夏代大大增强,已经在某种程度上进入了国家文明时代的稳定期。商代国家文明形态进入稳定期的重要体现在于,整个商朝时代的历史时期内虽然仍然存在诸侯叛乱的现象,但是已经没有再出现过夏代中期的大族诸侯直接取代王权的颠覆性政变。

研究者认为,在盘庚迁殷之后的商朝时代,商王对各诸侯具有了更加强大的控制能力,已经基本具备了成熟国家形态的全部特征。尽管商王国对诸侯国君的传承、兵力设置、重要官员任免、赋税缴纳制度等,还都没有后来周代那样的严格规范,诸侯国的自治权还相当大。

但是,从总体来看,商代王权与诸侯的关系已经非常接近周朝的状态了。因此,商朝文明是周朝文明制度实现历史性跨越的最重要的连接环节。除此之外,研究者认为殷商时代带给我们的历史魅力还在于社会精神的奔放开阔和宏大厚重,而这种奔放和宏大首先表现在商代的酒风上。

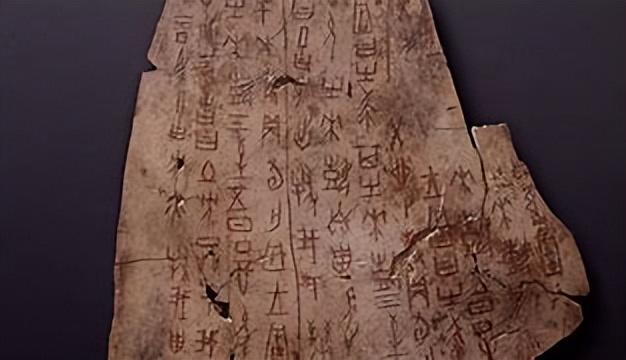

研究者认为,商朝的奢靡酒风是商文明的一个风格性标志。但需要我们注意的是,这一奢靡酒风的形成并非源自成汤时代,而是在商朝中后期才形成的。作出这一判断的重要依据首先来自甲骨文,甲骨文是研究商代文明和历史最重要的、最可靠的材料依据。

研究者通过对甲骨文的释读发现,其中已经具有酒、农、井、麦、黍、米等字形,这意味着当时社会的粮食产量足以支持大量酿酒了。《尚书·酒诰》中对当时社会的尚酒之风进行的描述是:“庶群自酒,腥闻在上。”《诗经·大雅》中记载:“咨女殷商,天不湎尔以酒……靡明靡晦……俾昼作夜。”

综合以上分析,我们可以确定,尚酒之风是商文明中一个重要的标志,尤其是中晚期商文明的重要标志。从这个整体性的中晚期商朝社会尚酒风气来看,商纣王的酒色误国并非毫无根源的个人问题。

当然,我们并不否认在导致商朝最终灭亡的原因中,商纣王个人的昏乱是非常重要的因素,但与此同时,我们应当承认商朝由来已久的尚酒之风,也是导致商纣王因为酒色误国的一个重要因素。将一个朝代的灭亡完全归于某个人物的作为上,是违背历史和文明的发展规律的。考察历史文明的兴亡规律,深刻的时代因素的影响作用是无法忽视的。

盘庚迁殷后的近三百年时间里,商人的综合经济情况由于受到迁徙的影响,得到了更为充分和均衡的发展。农耕、畜牧、商贸、渔猎、手工业等行业空前的发达盛况,以及可供交换的剩余产品的空前丰富,是直接促使商代中后期文明中酿酒和饮酒之风大盛的根本原因。

我们还应当注意到的是,商人的尚酒之风具有整体的全社会性质,而不仅仅局限于王室和贵族之间的奢靡。这种浓烈的尚酒之风,弥漫于整个商王朝时代社会的各个阶层人群之间。

笔者在前文中所引文献记载的“俾昼作夜”及《韩非子·说林上》中的“长夜之饮”都足以说明,商代社会中浓烈的饮酒之风是尚酒风气完全弥漫于殷人王族公室和市井百姓之间的历史印记。正因为如此,周朝领导者在灭亡商朝政权之后,才会将酒风弥漫当作殷商王朝灭亡的根本原因之一,进而深刻地加以警惕和反复多次地进行训诫。

殷商文明

除了尚酒之风外,殷商时代奔放开阔和宏大厚重的社会精神还表现在殷商王朝的人才鼎盛方面。殷商时代的人才济济,例如我们所熟知的包括历代商王:成汤、太甲、沃丁、太戊、盘庚、武丁,等等。

殷商王朝的大政治家:伊尹、傅说、巫咸、商容、微子、比干、箕子,等等。这就是文献中所记载的“尔殷遗多士!……俊民甸四方。”(《尚书·多士》)以及“庶邦庶士”(《尚书·酒诰》)。从这些记载中我们可以发现,殷商时代的国家人才和成熟的大政治家出现频率相比之前的夏朝要高得多。除了朝廷的官方人才外,出身庶民的庶士更是多如繁星。

尽管我们不知道他们之中绝大多数人的名字,但由殷商时代的庶士所缔造的光辉文明却并没有随着时间的流逝而消逝,今天的人们依旧能够通过相关文献和青铜器铭文以及甲骨文的记载来领略其风姿。

甚至有研究者认为,殷商时代出现的人才比其之后的西周时代还要多,是中国早期文明时代之一个人才涌现的高峰时期。他们共同缔造了伟大的商朝文明,同时也呈现出商代文明发展和综合成就在人口终端的最重大产出。

研究者依据相关文献,揭示出的商代文明多庶士的人才产出特点,认为在其之后数百年的春秋时代庶士发展成为最活跃的社会阶层,很大程度上是因为商朝文明的历史跨越造就出了土壤。

由于殷商时代形成了良好社会土壤和历史传统,对于后来春秋时代士人阶层的形成和发展起到了巨大的精神引领作用,甚至具有使春秋时代的伟大社会变革和文明跃进发生的推动基因蕴含其中。

除了笔者以上所述之外,研究者一致认为从今天的研究成果来看,殷商时代文明更具代表性的物事有两个方面,其一是震惊了世界的甲骨文,另外则是宏大厚重的殷商王朝的青铜器。关于甲骨文和甲骨文明是在中国文明发展史中的一个重大文明话题,笔者拟于下章专门进行论述,因此在此处暂且略过不表。

说甲骨文和甲骨文明是殷商王朝时代的重大文明话题,这并不意味着青铜文明在殷商时代的重量于研究者的心目中就要逊色于甲骨文明,应该说两者在文明发展史中具有同样重要的地位和历史意义。

由于一些特殊的原因,人们习惯性的定式思维往往认为谈及此之好,必然意味着彼之坏,或者彼之不如此、此之不如彼,等等。凡此种种想法,无不是人们头脑中简单的二元思维模式作祟,这当然具有深刻的历史沿袭因素在内。但笔者以为,时代的发展已经迈入现代文明图景,深存于人们内心之中的、辜鸿铭先生所谓的“心中的辫子”也实在应该剪一剪了。

参考文献:

《中国原生文明启示录》(全三册)第102-103页,孙皓晖著,中信出版集团有限公司,2016年10月。

《中国原生文明启示录》(全三册)第104页,孙皓晖著,中信出版集团有限公司,2016年10月。

《中国原生文明启示录》(全三册)第108-109页,孙皓晖著,中信出版集团有限公司,2016年10月。